- 書芸苑

| 書芸苑 |

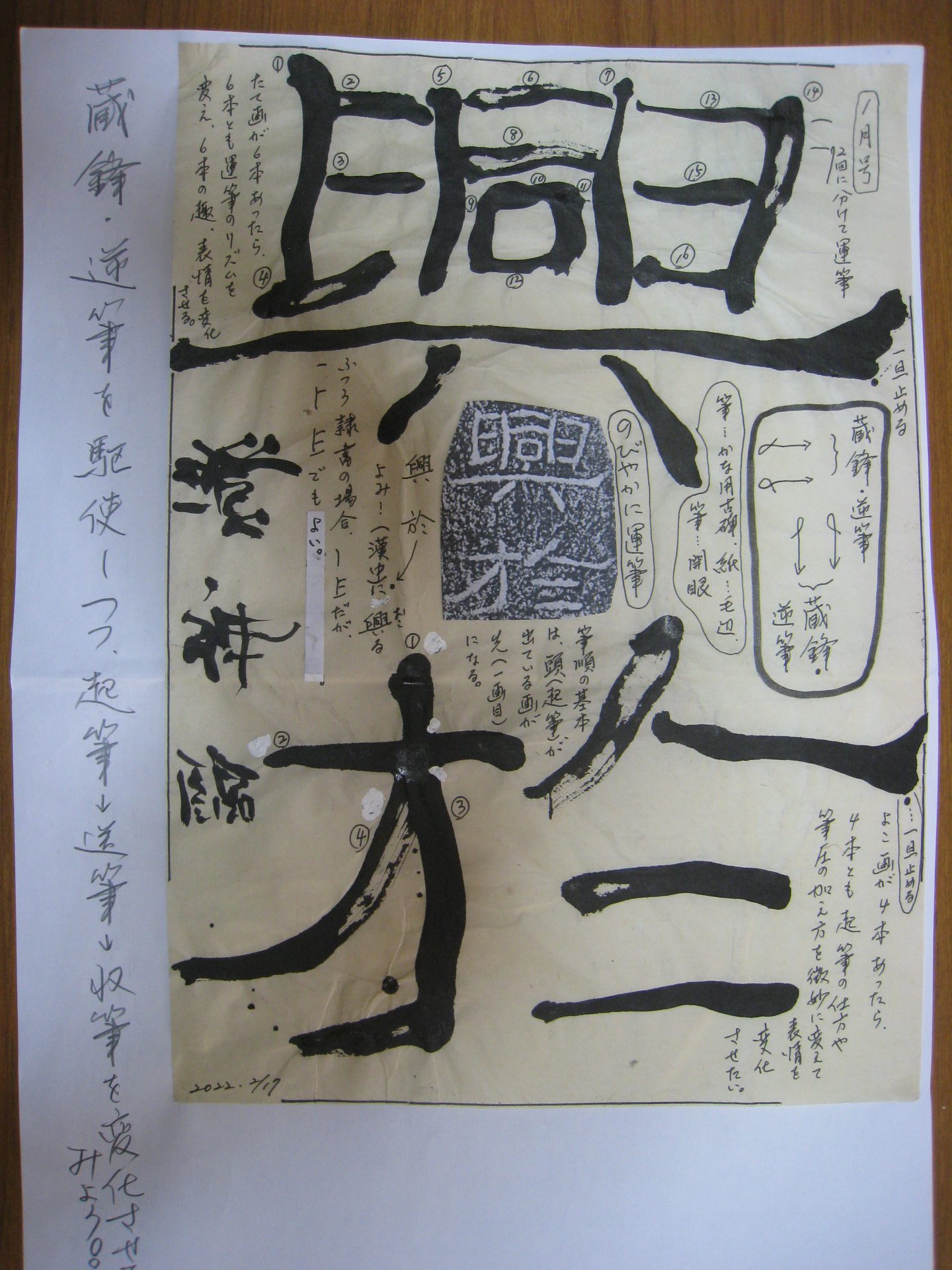

毎月の一般部規定課題原帖写真や解説など |

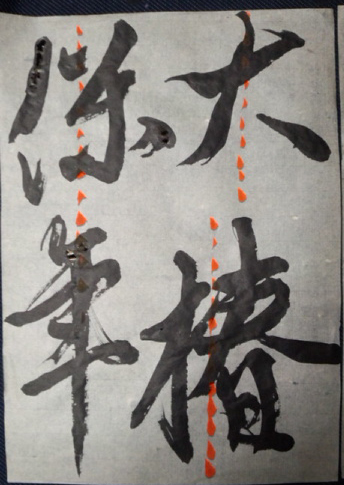

主要な古典解説、技法解説、書論など |

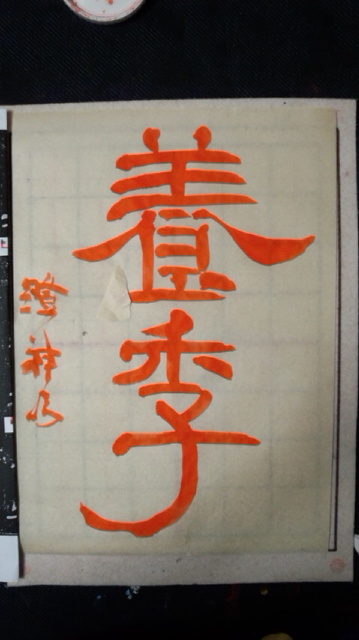

毎月の学生部毛筆、硬筆参考手本など |

姿勢、用具扱い方、筆つかいなど |

含墨の仕方

含墨のコツは、「根元は墨をたっぷり含ませる」「穂先の墨は落として鋭く尖らせる」この二点です。これをやれば筆は適時に開くようになります。

書の世界に「意先筆後」なる言葉があります。意は心を意味します。心の準備が先で、準備を充分行ったその後に筆を執るべし、という教えです。なかなか上達しない方に共通していることは、とにかく直ぐに筆を執って書きたがる。事前準備を入念にする心がけが、書の道を如何に歩いて行けるかの分かれ道、分岐点になると思います

①硯の池(海とも言う)に筆鋒を根元までたっぷり浸す。⇒②硯の丘を使って筆管を回しながら毛の一本一本まで墨が行き届くようにする。⇒③反対側も同じことをやる。⇒硯の角(縁)で穂先の墨だけ落として筆鋒の先端を尖らせる。【注意…根元の墨は含ませたまま、根元は墨の貯蔵タンクにする】※このやり方は筆鋒にこれから筆を開くことを教えるためでもあります。これをするかしないかで、運筆するときの墨の持続力が全く変わりますし、筆の開閉が思いのほかスムーズになります。大袈裟かも知れませんが、含墨の仕方で運筆の勝負は決まると身に染みて感じています。